インフォメーション

- 2024-03(1)

- 2023-06(1)

- 2023-05(1)

- 2023-02(1)

- 2022-12(3)

- 2022-06(1)

- 2022-05(1)

- 2022-04(1)

- 2022-01(1)

- 2021-04(1)

- 2021-03(1)

- 2021-02(1)

- 2021-01(1)

- 2020-10(2)

- 2020-09(1)

- 2020-06(2)

- 2020-05(5)

- 2020-04(1)

- 2020-02(1)

- 2020-01(4)

- 2019-12(2)

- 2019-11(1)

- 2019-10(4)

- 2019-09(5)

- 2019-08(4)

- 2019-07(1)

- 2019-05(2)

- 2019-04(3)

- 2019-03(3)

- 2019-02(3)

- 2019-01(5)

- 2018-12(1)

- 2018-11(1)

- 2018-10(1)

- 2018-09(1)

- 2018-08(1)

- 2018-07(4)

- 2018-04(2)

- 2018-03(2)

2019/10/19

10/22日 EnlightMeeting つながるいのち、つなげるいのち

10/22日 EnlightMeeting 「つながるいのち、つなげるいのち」にて千田真司がトークセッションに出演いたします。

2019/10/19

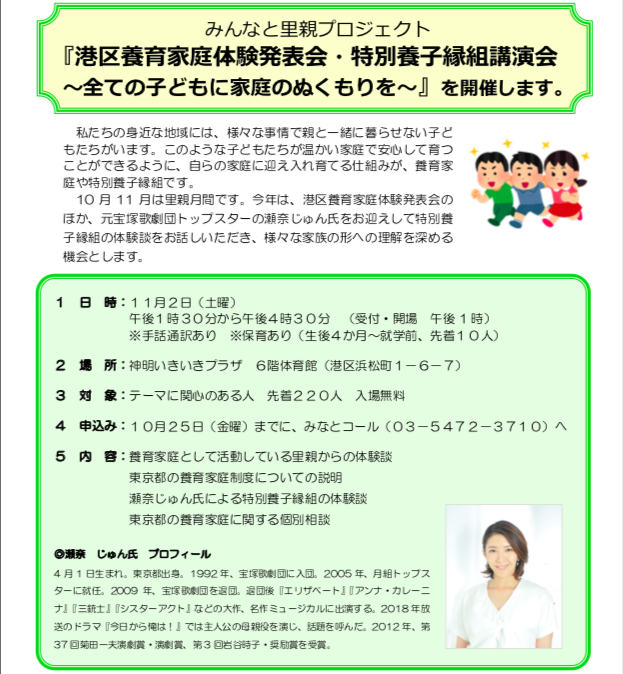

11/2日 港区養育家庭体験発表会・特別養子縁組講演会

11/2日 港区養育家庭体験発表会・特別養子縁組講演会にて瀬奈じゅんが講演いたします。

港区神明いきいきプラザ 6階体育館(港区浜松町1−6−7)

先着220人 入場無料

ご興味のある方はぜひお越しください。

2019/10/01

[ブログ]おいしい家族

映画

おいしい家族

原作・監督

ふくだももこ

日活の方からトークイベントのオファーがあり、そのご縁で小説、映画を拝読、拝見させて頂きました。

父と母を理想の夫婦と感じている主人公の橙花は結婚5年目にして別居を決めた。

2年前に最愛の母を亡くし、心に空いた穴は何をしても埋まらず、夫婦の距離も次第に遠ざかっていった。

そんな時、母の三回忌の為、故郷の島へと帰郷する。

そこには一つ年下の弟夫婦。

スリランカ女性と結婚し、妻のお腹には子どももいる。弟の人生はイージーモードで、自分の人生はハードモードなんじゃないかと、卑屈になる。

さらに実家には見知らぬ二人。

中年男性と血の繋がらない中年男性の娘。

父はこの二人を養子縁組し(映画では結婚?だったかな)家族になると言い出す。

橙花を悩ますのはそれだけではない。

父が母になるというのだ。

物語には、国際結婚、LGBT、養子縁組、血の繋がらない家族と、様々な社会問題が散りばめられているが、美しい島の描写と、その島で暮らす大らかで朗らかな島民の生活がなんとも穏やかで、生きていく中で大切なものをはっきりと浮かび上がらせている。

最後の場面で父が妻の美しさを自然のようなものと例えている。

その美しさは、何気ない日常にあると。

私はこの一節を読み、家族というものも似ていると感じた。

皆さん、家族というものを強く意識して生活しているだろうか。

家族である事が当たり前すぎて、家族だなぁと感じる瞬間というのは何か特別な場面で改めて思う事なのではないだろうか。

私たち夫婦は、それで良いと思っています。

大切にしないとか、感謝しないということではなく、自然にある美しさのように、そこに自然と家族としていられれば、それで良いのではないか。

特別ではない、特別な存在。

そこに必要なものは、血の繋がりだけではなく、1番に愛が必要なんだと信じています。

ふくだももこ監督は

この島を、自身が思い描くユートピアだと表現しています。

そして「世界に必要なのは自分を大切にし、人にやさしくする事」と伝えている。

先日のトークイベントで、そのお話も少しさせて頂きましたが、監督の心の軸にある言葉なのだと感じました。

「自分を大切にする」わかっていても中々できない事だと思います。

自分を大切にする為には、まずそのベースが必要です。

ありのままの自分を受け入れてくれる場所。

その場所がある事で、人は自分を肯定でき、自分を愛する事が出来るのです。

そして、人に優しく出来るのです。

特別養子縁組という制度に触れ、様々な事を学び始めました。その一つが「愛着」です。

監督はご自身が養子縁組という境遇である事を公表されていますが、自らの境遇をポジティブに捉え、個性として表現に活かしています。

養子縁組という事で不幸だと思ったことはない!

と言い切ってしまう監督の人柄は私の目に、とても魅力的に映りました。

私たち夫婦もそんな風に思ってもらえる親でありたいと思います。

&family..

千田真司

2019/09/23

[書籍]ちいさな大きなたからもの 出版決定

「ちいさな大きなたからもの」

著:瀬奈じゅん・千田真司

http://hojosha.co.jp/menu/728713

12月3日発売

結婚〜不妊治療〜特別養子縁組〜子育て。

今日までの経験を綴った初エッセイ。

私たちの想いを、是非たくさんの方に読んでいただきたいと出版を決意しました。

宜しくお願い致します。